环境空气检测

大气污染是由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此危害了人体的舒适、健康和福利或环境的现象。

大气污染物由人为源或者天然源进入大气(输入)参与大气的循环过程,经过一定的滞留时间之后,又通过大气中的化学反应、生物活动和物理沉降从大气中去除(输出)。如果输出的速率小于输入的速率,就会在大气中相对集聚,造成大气中某种物质的浓度升高。当浓度升高到一定程度时,就会直接或间接地对人、生物或材料等造成急性、慢性危害,大气就被污染了。

大气污染物由人为源或者天然源进入大气(输入)参与大气的循环过程,经过一定的滞留时间之后,又通过大气中的化学反应、生物活动和物理沉降从大气中去除(输出)。如果输出的速率小于输入的速率,就会在大气中相对集聚,造成大气中某种物质的浓度升高。当浓度升高到一定程度时,就会直接或间接地对人、生物或材料等造成急性、慢性危害,大气就被污染了。

大气污染物,按存在状态可分为气溶胶态污染物和气态污染物;按形成过程,又可分为一次污染物和二次污染物。

气溶胶态污染物:粉尘、烟、飞灰、黑烟、雾。

气态污染物:含硫化合物、含氮化合物、碳氢化合物、碳的化合物、卤素化合物。

大气污染物侵入人体主要有三种途径:表面接触,摄入含污染物的食物和水,吸入被污染的空气。

大气污染物对人体健康的危害主要表现为呼吸道系统疾病,在突然高浓度污染物的作用下可造成急性中毒,甚至在短时间内死亡;长期接触低浓度污染物,会引起支气管炎、支气管哮喘、肺气肿和肺癌等疾病。

大气中的有害因素

引起支气管炎等。如果煤烟中附有各种工业粉尘(如金属颗粒),则可引起相应的尘肺等疾病。

硫酸烟雾

对皮肤、眼结膜、鼻粘膜、咽喉等均有强烈刺激和损害。严重患者如并发胃穿孔、声带水肿、狭窄、心力衰竭或胃脏刺激症状均有生命危险。

略超大气污染允许深度以上时,可引起红血球碍害等慢性中毒症状,高浓度时可引起强烈的急性中毒症状。

二氧化硫

浓度为1-5ppm时可闻到嗅味,5ppm长吸入可引起心悸、呼吸困难等心肺疾病。重者可引起反射性声带痉挛,喉头水肿以至窒息。

氧化氮 主要指一氧化氮和二氧化氮,中毒的特征是对深部呼吸道的作用,重者可臻肺坏疽;对粘膜、神经系统以及造血系统均有损害,吸入高浓度氧化氮时可出现窒息现象。

主要指一氧化氮和二氧化氮,中毒的特征是对深部呼吸道的作用,重者可臻肺坏疽;对粘膜、神经系统以及造血系统均有损害,吸入高浓度氧化氮时可出现窒息现象。

一氧化碳

对血液中的血色素亲和能力比氧大210倍,能引起严重缺氧症状即煤气中毒。约100ppm时就可使人感到头痛和疲劳。

臭氧

其影响较复杂,轻病表现肺活量少,重病为支气管炎等。

硫化氢

浓度为100ppm吸入2-15分钟可使人嗅觉疲劳,高浓度时可引起全身碍害而死亡。

氰化物

轻度中毒有粘膜刺激症状,重者可使意识逐渐昏,虽直性痉挛,血压下降,迅速发生呼吸障碍而死亡。氰化物中毒后遗症为头痛,失语症、癫痫发作等。氰化物蒸汽可引起急性结膜充血、气喘等。

氟化物

可由呼吸道、胃肠道或皮肤侵入人体,主要使骨骼、造血、神经系统、牙齿以及皮肤粘膜等受到侵害。重者或因呼吸麻痹、虚脱等而死亡。

氯

主要通过呼吸道和皮肤粘膜对人体发生中毒作用。当空气中氯的浓度达0.04~0.06毫克/升时,30~60分钟即可致严重中毒,如空气中氯的浓度达3毫克/升时,则可引起肺内化学性烧伤而迅速死亡。

空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)以及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |

0 ~ 50 | 一级(优)(绿色) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |

51 ~ 100 | 二级(良)(黄色) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |

101 ~ 150 | 三级(轻度污染)(橙色) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |

151 ~ 200 | 四级(中度污染)(红色) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |

201 ~ 300 | 五级(重度污染)(紫色) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |

> 300 | 六级(严重污染)(褐红色) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |

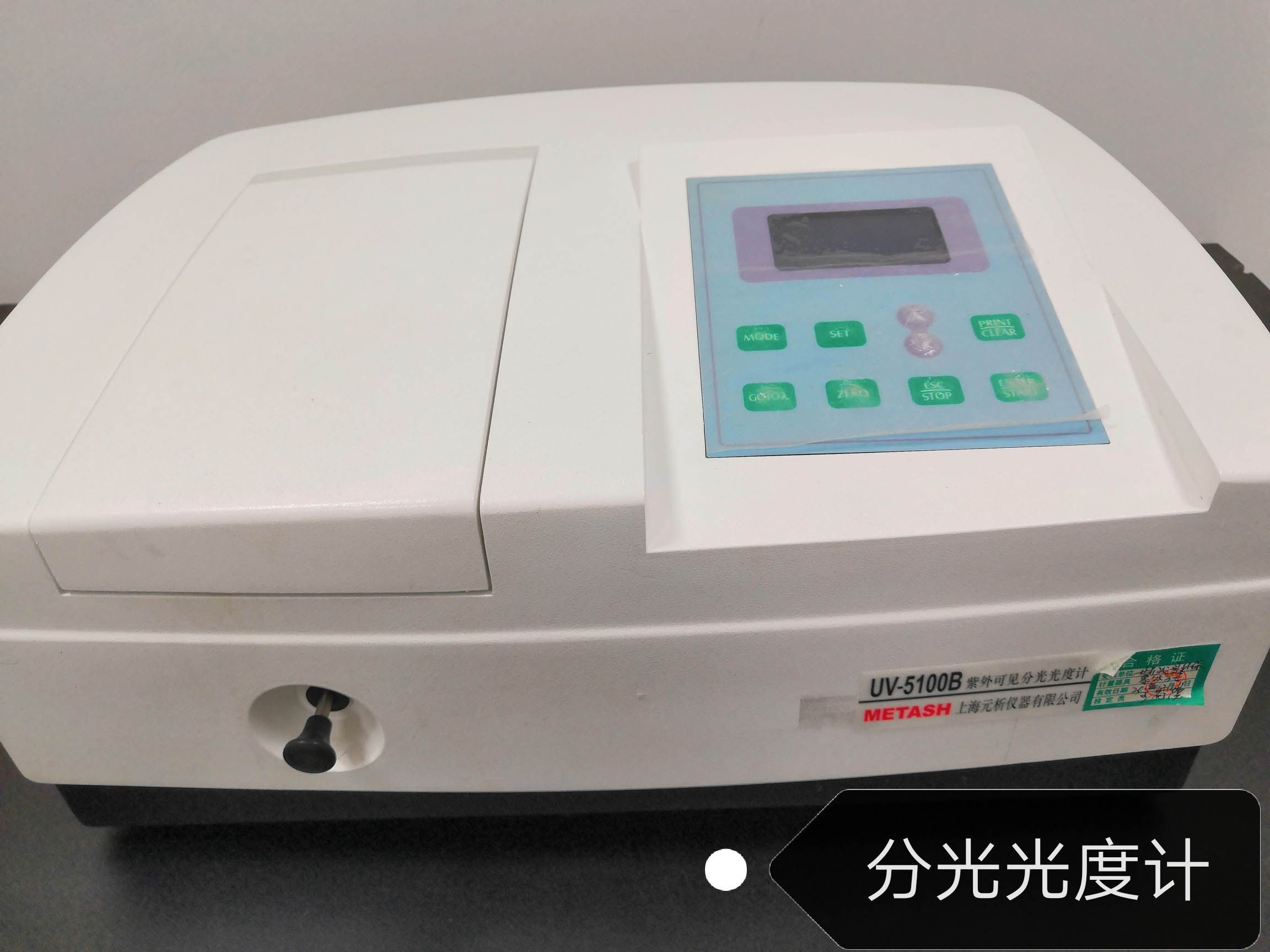

检测仪器

检测方法和标准:

《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2003年)

布点与采样《空气和废气监测分析方法》 (第四版)

环境空气 半挥发性有机物采样技术导则(HJ 691-2014)

环境空气质量功能区划分原则与技术方法(HJl4-1996)

环境空气质量手工监测技术规范(HJ 194—2017)修改单

环境空气质量标准(GB 3095-2012《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2003年)

固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(HJ 732-2014)固定

污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T 16157-1996)固定污染源采样《空气和废气监测分析方法》(第四版)固定源废气监测技术规范(HJ/T 397-2007)

大气无组织排放监测技术导则(HJ/T 55-2000)

客服

客服